2023年05月30日

白いお粉の行き先に困ったところ

過日長野しんきんビジネスフェアに出展し、会場で石臼のデモンストレーションとして挽いた白いお粉の行き先に困っていたところ、

( オイラは蕎麦打ちはしないので、試し挽きした粉はガレットにして食していたが、 うん、もうお腹いっぱい )

会場で引き取ってくださる方がいて、

先日その方からお礼と感想のメールをいただきました。

山口さま

お世話になっております。

I⚪︎社のTと申します。

しんきんビジネスフェアでは蕎麦粉を譲っていただきありがとうございました。

先週、十割蕎麦に挑戦してみました!

無事つながって、美味しく頂戴いたしました。

※映えを意識しない写真ですが、添付します

< え、 すごく美味しそう ♪ このお方は実はプロのお蕎麦やさんなのでは、、? >

個人的な見解になってしまいますが、味としては、よく十割であるような強すぎる感じがなく、軽めでするするといただくことができました。

(ゴリゴリ感が好きな方には物足りないかもしれませんが、わたしにはちょうど良かったです。)

打った感じとしては、はじめて十割を打ってみたので他の蕎麦粉で十割を打った場合との比較ができず申し訳ありません。

普段、二八を打つときよりも加水は多めになりました。

今後ももし蕎麦粉があまってしまうことがありましたら、個人的に購入させていただけると嬉しいです。

ひと月で1kgぐらいしか必要ないのですが、ご検討ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

やった〜 オイラのお粉 大好評です!!

( 正確には、オイラが開発した 蕎麦用超小型卓上電動石臼製粉機 で挽いた粉 )

またお粉の行き先に困ったら連絡させていただきます!

2022年06月21日

小型石臼 電動化 その1

はい、 小型石臼電動化にむけて準備開始 !

まずは動力源のモーター選びからなのだが、どのぐらいの能力の物がいいのかわからない 、

だけど今は学がなくとも インターネット先生が色々教えてくれる時代なので、先生にお問い合わせしたところ、

↓ こんな教科書を出してくれて、

ここへ赤字で数値を当てはめてみた、 計算間違っててないか 不安もあるが 、、、

これをもとに通販サイトから、 DC24V 20W トルク 5.6N・m 27rpm のモーターの入手を予定してからの、

図面を引いてみた 。

今日のところはここまで 。

つづく 。

タグ :石臼

2022年05月05日

小型石臼 作成その3

はい、 完成!!

( 製作時に写真撮ってなかったから、作ってるところは省略ってことで )

で、 試挽きでも 。

蕎麦のムキ実の原料 200g を

< 石屋の先輩がグルグル >

20分かけて挽いて、 ( 時間600gの計算 )

40メッシュのふるいでふるって、

はい、 こんな感じに、

お次は 玄蕎麦を 、

またこちらも 200g

殻を剥くためにまずは10分間かけて1度挽き目、

< 写真がない >

10メッシュ( だと思われる ) ふるいで、殻の部分と粗挽きの実( 粗挽きの粉 )をふるい分けして、

粗い粉を2度挽き、

< 先輩のゴツい石屋の手で愛情込めて挽いてます ♡ >

13分程で挽き終わり、こちらも40メッシュでふるって、

140g のそば粉が出来た

ちなみに、直径30cmの戸隠安山岩で作成した石臼で、同条件 20分 200gのムキ実をグルグル、

< 強靭な腕を持つ ニノウデ フトシ 先輩も、 さすがに30cmの臼のグルグルには お疲れになったようで >

40メッシュでふるい、

こんな感じ! 部損? 分損? が、小型石臼の半分ほど、

それはそうだが、 この結果からいかに小型石臼が高性能であるか、皆様もお気付きであろう 。

あ、そうそう、 中国製の石臼も試してみたんだ、

こちらも直径30cm

最初は粉が出てきたが、 そのうちまったく臼から粉が排出されず、ご覧の通りもの入れ( 原料投入口 )がいっぱいに 。

形だけあればいい石臼とは、こんなもんだわ 。

今回の実験結果

・小型石臼 ムキ実 ( 2秒1回転 ) バネ計りの数値 1.5kg

200g/20分 → 190g(臼内10g残り) 40メッシュにてふるい 186g(190g中4g分損)

・小型石臼 玄ソバ ( 2秒1回転 ) バネ計りの数値 1.5kg

1度挽き目 200g/13分 → 190g(臼内10g残り)

10メッシュにてふるい殻取り除き、150g(殻部分50g分損)

2度挽き目 150g/13分 40メッシュにてふるい 140g(140g中10g分損)

・戸隠安山岩300Φ石臼 ムキ実 ( 4秒1回転 ) バネ計りの数値 8kg

200g/20分 → 165g(臼内35g残り) 40メッシュにてふるい 164g(165g中1g分損)

・中国産300Φ石臼 ムキ実

話にならず

挽いたお粉で、美味しい十割蕎麦をいただきました。

< 上手な方に打ってもらいました >

ってなことで、小型石臼作成 の話は、 おしまい 。

次回予告 『 え!! あの高性能小型石臼が電動化になるかもしれないんですって!? 』 乞うご期待!!

タグ :石臼

2022年03月05日

小型石臼 作成その2

先日図面を引いた石臼を作るにあたり、

いゃ、正確には石臼の台座部を作るにあたり、

↑ これが欲しい ♡ 『 スライド丸ノコ 』

でもでも、めちゃくちゃ高い、 9万円とかするので、チョイと貧乏石屋のオイラじゃ買えないわ 。

で、

現場で使った使用済みコンパネの端材で、

『 スライド丸ノコ台 』 を 9万円 の 8万9500円 値引きの値段で作りました!!

うん、使い勝手が良くて、9万円のいらないわ 。

石臼を回すに必要な取っ手部材を作るに、どうしても治具が必要で、

で、

作りました!! 現場で使う使用済みコンパネで 。

以前 台座部分にステンレスの輪っかを取り付ける溝を掘に困り、サンドブラストで無理やりやっつけたが、

今回は、密林さんでこんなのを買い、

石のコア抜きの機械 ( 石屋ではこの機械をボーリングと呼ぶ ) に、自家製特製ドリルチャックに取り付けて、

機械の精度が悪いのか、中華製のこのサークルカッターが悪いのか、

失敗を繰り返してどうにか思った通りの溝を掘ることに成功! ( 写真がないが )

今日はここまでで、 つづく 。

タグ :石臼

2022年02月22日

小型石臼 作成その1

2021年12月19日

今回の石臼は

最近、 オラは石臼屋か ! ってぐらいに、石臼ネタしかないヤマグチ、

本業はなんでも石屋だから いいんんだが、、

はい、 今日も石臼の話 はりきっていってみます 。

お知り合いがネットで石臼を買ったら、

あら、 滅茶小さい!

で、

オラならこんな感じのが欲しいかなぁ〜

なんとなく図面引いたら作りたい衝動にかられ、作成を始めた次第。

自称 『 コンパネの魔術師 』 を名乗るオイラ、

貧乏石屋なのでお高い材木が買えないので、なんでもコンパネ(合板)で作成するのだが、

ウッドショックと言われてる昨今だけあり、ラワン材の9mmと5.5mm 2枚で5000円もした。

8角形 めんどくさい 四角にしとけばよかったわ 。

娘から 「 抽選箱か? 」 うん、 確かに見えんこともない!

密林さんで、ステンレスのこんな輪っか買って、

はい、困った時のサンドブラスト、

合板にマスクを施し、ブラスト加工!

色々加工して、合板部分は、198円のラッカースプレーをしこたま吹き、

< 書くのが面倒になったので省略 >

今回の石臼の石は、松本市の入山辺の石 ( 黒系安山岩 )

サイズがΦ170mmと小さいので、石材用旋盤は使わず、石の穴開機のコア抜きを使用。

目立ては、ダイヤモンドカッターにて溝入れ !

で、

はい、完成 。

手間をかけただけあり、完成度が高い ( 石じゃなくて木工の方 )

知人からは、「5〜6万円で売れる、」言われたが、

あくまで趣味で楽しんで作ってて、実際仕事として作って利益を得るとなると、、 チョット

試し挽きしてみた、

うん、いつもながらいい感じ ♪

2021年10月23日

安山岩で作ってみた その2

安山岩で作ってみたその1 のつづき

安山岩で作成した臼を、おそばやさんの機械に乗せて、いろいろ調整して、

擦り合わせは30分ほど空臼をあてて、

さて、試し挽きでも、

目立てしたての、角のあるお粉が出るが、 うん、 いい感じ ♪

作成時には蕎麦が挽ける気がしなかったのだが、 いい感じの粉が出てチョイと残念、

いじこじして、 もう少しこの臼をかまってみたかったんだが、、

< 日頃よく使ってる 『 いじこじ 』 って言葉を調べたら、長野の北信地方の方言だって今知った >

なんか、 思いつきで臼を作っても、 『 オイラ、失敗しないので ! 』 美人女医の決めゼリフのように言いたいとこだが、

この臼は困ったことに、 磨耗したら調整の(目立ての)しようがない、

なので磨耗しづらい花崗岩(御影石)で作ればよかった、

が、

まぁ、いいや、 安山岩のお次は 幻の石 蟻巣石 で遊べるし ♪

< おそばやさん、オイラの遊びにいつもお付き合いいただき、申し訳ないです >

試挽きから約2週間後の今日、

この秋の新蕎麦のおソバをいただきました、

写真上が普通のお蕎麦、下は玄蕎麦挽きのお蕎麦、 どちらも混じりっけなしの 十割蕎麦

いつも美味しい ですが、 新蕎麦の香りたつ このお蕎麦はいつも以上です ♡

美味しいお蕎麦やさんはこちら

2021年09月26日

安山岩で作ってみた

今日は、製作途中の安山岩の石臼をかまった話しでも。

上臼の角フランジの穴あけをして、

そう、オイラ角穴彫るの上手すぎだわ〜

昔々 技能の大っきな運動会に出た時、こんなことばかり練習したから 上手いんです! ( 自慢してみた )

で、

上臼4度 下臼は2度 勾配を取り、

<写真がないので描いてみた>

CADで描いて

はい! ダイヤモンドカッターで溝入れ!!

いつもの目立て以上に時間がかかって、とてもキレイな仕上がりになったんだけど、蕎麦が挽けるのか!?

またそのうち、気が向いたら実験してはみるが、、 。

2021年08月28日

まぼろしの 蟻巣石をかまってみた

たぶん 皆さまお待ちかねの蟻巣石の加工の話でも 。

この『 まぼろしの石 』 をかまうにあたり、どういう形状で、どういう目を立てしたらいいのか思案したが、 いい案が浮かばず、

とりあえず現状をキープしつつ すり合わせ面の目立て(タタキ(手斧)を叩く)だけにしよう ってことで、作業開始!

まずは機械に乗っけるための加工を、

下臼の中心に付いている、錆びたみぐさいパイプを取り外し、

ウチにある蟻巣石の木っ端を

円柱状に加工して、その穴にはめ込み接着、

写真は無いが、下臼の回り止めを加工して、

臼の外周の加工が手加工で、イビツなので、石材用旋盤できれいな円柱に加工し直し、

はい、 綺麗なお姿に!

それにしても、不思議な石だなぁ、、

気泡の中に結晶が立ってて、

安山岩にしては色が白すぎるし、

全体に流れがあるし、礫を捕獲したような部分があるし、熱変性したことは確かだ!

この石がどうやってできたのか、推測してみると ( あくまで素人の推測なので、偽情報です!! )

流紋岩の溶結凝灰岩か ? にしても、結晶が立っているのはなんでだ??

まぁ、素人じゃぁ、 解るわけないよなぁ 。

上臼、下臼ともに片減りしていたので、厚みを整え、 ( 下臼は平らだから、楽だわぁ )

下臼はこんな感じに、

上臼はすり合わせ部を多めで 含みは3mmに加工、

現状に近い目立てを施し、 この日の作業はここまで 。

今日はヤマグチ鉄工 、

そう、角フランジの穴が大きすぎるので、鉄板の箱を作って落とし込むことに、

2mm厚の鉄板が欲しかったのだが、ホームセンターには3mmしか売っていなかったので、まぁ、いいや。

穴を開け、切断して、以前2万円で買った半自動溶接機で溶接!

うん、良い出来 ♪ 本職さんよりか上手にできたかも ♡ ( 本職さん、自惚れヤマグチを 許して )

で、 ようやく 機械に乗っける日が 、

臼の中心にシャフトが通るように、軸受けをはめ込み、

ヤマグチ鉄工が手作りした角フランジのガワタの鉄の箱を、上臼の中心に接着して、

すり合わせ作業を2時間ほど、

おぉ〜 空臼をあてると、パチパチ火花が出る!!

タタキ(手斧)跡が消えてしまったので、先端部分を叩き直して、

さて、試挽き、

結果 、

良い感じのお粉がでたんだけど、、、

挽きたての生のお粉を口に入れるも少しジャリジャリ感が、 たぶんだけど、空臼をあてるとパチパチ火花が出るのに起因してるのかも、

原料が無駄になったが、3時間ほど試し挽きをし、臼の慣らしをしたらジャリジャリがほぼ無くなったが、

時間がなかったのでここまで、

( 蟻巣石は他の石と違って、 〇〇すると良いんだって、 石臼のエキスパートの先生から後日アドバイスをいただいた )

粉はいい感じなんだけども、、、

う〜ん なんだろう、、 完成です!! って 喜べず 、

ただ現状の目立てを再現しただけなので、なんか、なんか、、不完全な感があって、 面白くなくて、、、

なので臼は工場に持ち帰り、 もう少し楽しんで遊んでみることに、

さて、 どんな目立てをしようかなぁ ♪

まぼろしの石 蟻巣石 の臼の完成は、まだ先になりそうです 。

そう、無駄に試挽きをしたお粉で打ったお蕎麦をいただきました、 ( 試挽きのお粉なので、オイラだけ食す )

ジャリジャリはなく、味はと言うと、

いつも通り美味しいお蕎麦でした ♡

美味しいお蕎麦屋さんは こちら そば八 さん

2021年08月01日

まぼろしの 石 の 話

オイラの中で あの まぼろしの石 『 蟻巣石 』 が話題に 。

蟻巣石とは何か説明しよう !

山梨県で産出された石、 多孔質で(小さい穴がたくさん空いている)多孔質の石の中でも硬く粘りがあるのが特徴 。

数十年前、石臼を研究されていた なんとかさんが、著書の中で 石臼の石は 蟻巣石が良いよ!

なんて書いたことから、お蕎麦業界ではそれはもう有名な石で、現在では産出されないので大変貴重な石、まぼろしの石なのだ 。

ある方から、 蟻巣石 をどうしても探してくれと頼まれ 、

いゃぁ、 今は産出されない石だし、 今までにもいろいろ情報収集してみたが分からず終いだったよ、

って話をしたのだが、

どうしてもってことで、今回はもう少し大規模な捜索をしてみた。

まずは地元山梨県の後輩石屋に蟻巣石のことを尋ねたが、 「蟻巣石なんて石 聞いたこともない。」

次に、日本一チャレンジングな石材問屋さんに調べてもらったが、 「蟻巣石なんて石 聞いたこともない。」

最後は、石材の新聞を発行している新聞社さんに一応お聞きするも、 「蟻巣石なんて石 聞いたこともない。」

お蕎麦業界では超有名な石なのに、 どういうこと??

だが、 どうにか、 採掘されていた場所がなんとなく特定できた が、、、

って話はここまで で 。

今日の本題は

これ ↑

蟻巣石の石臼!

訳あって、 オイラの中で話題の あの まぼろしの 『 蟻巣石が 』 手元にある !!

これからかまうのだが、 どうしてやろうか 楽しみ〜 ♪

って話 。

つづく

2021年07月18日

オラの石臼

いゃぁ〜 石臼って 奥が深いです。

何が正解なのか、 わけわからないです。

過日、お知り合いの そのまたお知り合いの方のお持ちの石臼を ( 電動 ) 拝見する機会があり、

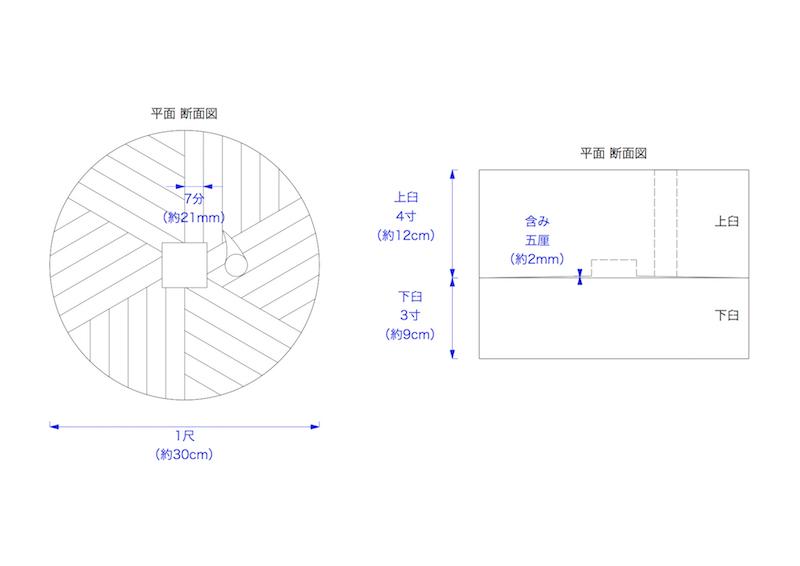

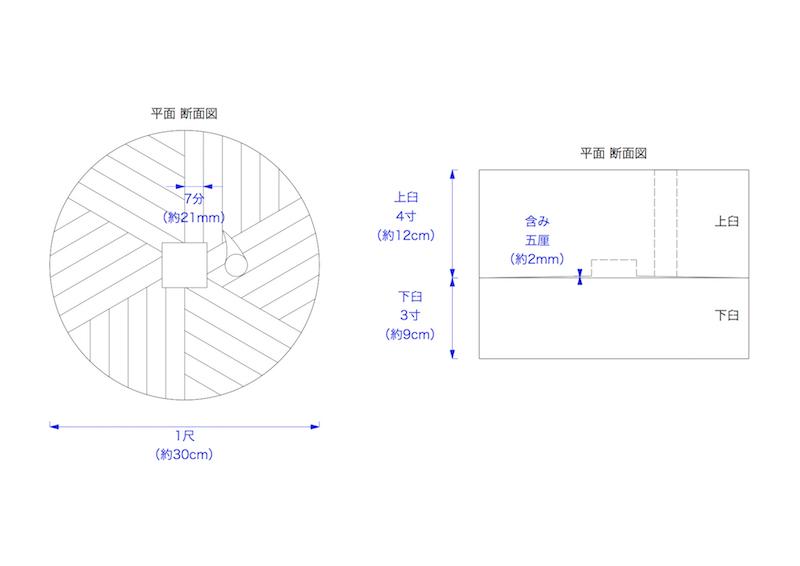

臼の直径 1尺 (30cm) 上臼の厚み 4寸 (12cm) 石は黒手の安山岩 。

活字じゃぁ解りづらいから写真でも、 なぁんだけど 、

オイラの日記に載っけるよって許可してもらっていないので、 絵を描いてみた。

1尺のサイズの臼って、細かい粒度の粉を挽くには チョイと チョイとチョイと なんだとけど、

拝見した臼からは、オイラの思っているよりもいいお粉が出ていて、

で、 この臼の考察でも。

①

上手に作ってある、 オイラの加工精度に近い! いゃ、手斧の打ち方はオイラよか上手かも 。

②

下臼に勾配が付いていない、たまにそういった臼も見かけるが、何か意味があるの?

それゃぁ、 勾配がなければ加工する方とすれば超簡単! ではあるし、

多少臼が楕円に回ってたり、臼が真円でなくても片減りしなくていい ( と思うのだが )

そういうことなのか??

③

含みが2mmしかない、茶臼なみだわ〜

微粉に挽きたいからなのか?

④

回転速度は1分間に20回転、

チョイと速いように思うが、

1尺の臼は周速が大きい臼より遅いからってのは解るが、

下臼が平らだからってのも理由なのか?

てなところが、気づいて考えたこと 。

う〜ん、 臼は正解がなくて、作る方それぞれの考え方、こだわりでしかなくて、、、

じゃぁ、オイラが1尺の臼を作るとしたら、

『 オラの石臼 』 は こんな感じ。

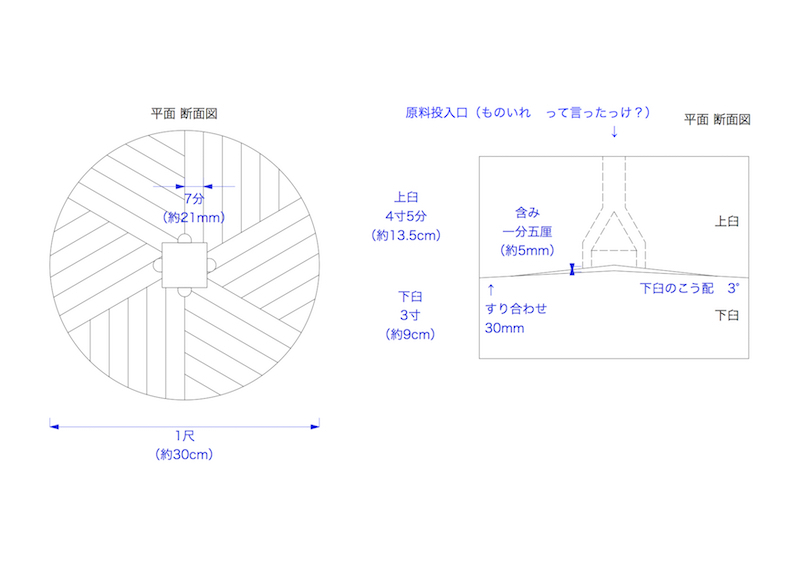

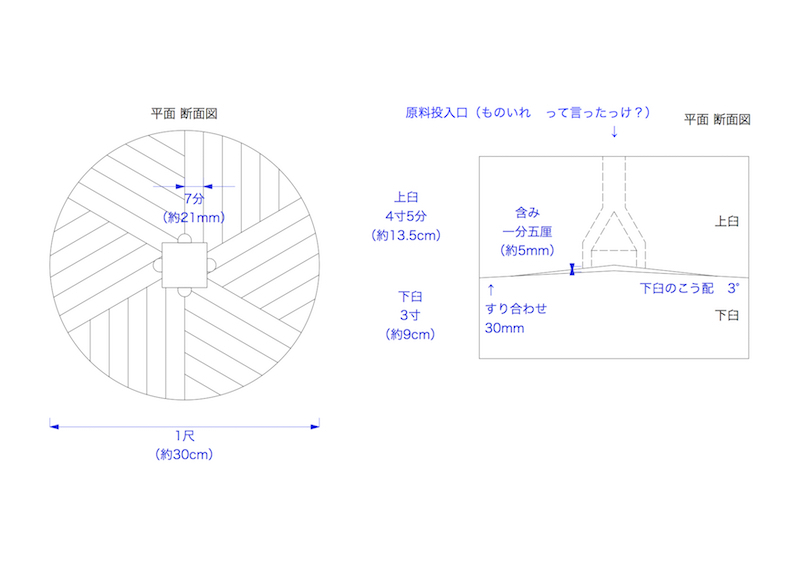

・上臼の厚みは4.5寸

・原料は臼の真ん中から投入 ! (あまり意味がないと思うが、やってみたいだけ)

・〇〇させて、〇〇にしたいので、 含みは5mm

( 〇〇はイャらしい隠語なので書けないってのはウソで、 ヒミツにしておきたい )

『 オラの石臼 』 どうだろう ? 。

何が正解なのか、 わけわからないです。

過日、お知り合いの そのまたお知り合いの方のお持ちの石臼を ( 電動 ) 拝見する機会があり、

臼の直径 1尺 (30cm) 上臼の厚み 4寸 (12cm) 石は黒手の安山岩 。

活字じゃぁ解りづらいから写真でも、 なぁんだけど 、

オイラの日記に載っけるよって許可してもらっていないので、 絵を描いてみた。

1尺のサイズの臼って、細かい粒度の粉を挽くには チョイと チョイとチョイと なんだとけど、

拝見した臼からは、オイラの思っているよりもいいお粉が出ていて、

で、 この臼の考察でも。

①

上手に作ってある、 オイラの加工精度に近い! いゃ、手斧の打ち方はオイラよか上手かも 。

②

下臼に勾配が付いていない、たまにそういった臼も見かけるが、何か意味があるの?

それゃぁ、 勾配がなければ加工する方とすれば超簡単! ではあるし、

多少臼が楕円に回ってたり、臼が真円でなくても片減りしなくていい ( と思うのだが )

そういうことなのか??

③

含みが2mmしかない、茶臼なみだわ〜

微粉に挽きたいからなのか?

④

回転速度は1分間に20回転、

チョイと速いように思うが、

1尺の臼は周速が大きい臼より遅いからってのは解るが、

下臼が平らだからってのも理由なのか?

てなところが、気づいて考えたこと 。

う〜ん、 臼は正解がなくて、作る方それぞれの考え方、こだわりでしかなくて、、、

じゃぁ、オイラが1尺の臼を作るとしたら、

『 オラの石臼 』 は こんな感じ。

・上臼の厚みは4.5寸

・原料は臼の真ん中から投入 ! (あまり意味がないと思うが、やってみたいだけ)

・〇〇させて、〇〇にしたいので、 含みは5mm

( 〇〇はイャらしい隠語なので書けないってのはウソで、 ヒミツにしておきたい )

『 オラの石臼 』 どうだろう ? 。

2021年06月06日

たまに営業している 山口石材店 製粉事業部の話でも

自家栽培したお蕎麦を毎年オイラに預けてくれるお客さん、

「 今年は(昨年)9kg獲れた! 」 たくさん持って今年もお越しくださり、

例年では収穫したままの玄蕎麦を(殻のついたままの蕎麦)挽いていたが、

毎年1〜2回しか営業していない、山口石材店 製粉事業部だが、

今年はチョイと頑張った! って話でも 。

お蕎麦屋さんから

『 磨き機 』 玄蕎麦に付着している汚れや、殻についてる硬い部分を取り除く機械 、

『 石貫機 』 収穫した蕎麦に混入してる小石を取り除く機械 、

『 脱皮機 』 蕎麦の殻を剥く機械、 なんでソバ殻が枕の材料に使われるの?

を お借りして、

まずは磨いて、

石貫機にかけたら、

こんなにも石が収穫できた ♪ って、 喜んではいけない 。

で、 脱皮の機械、 半分ぐらいしか脱皮されず、ふるいで剥けたものと剥けてないものを選別して、 また脱皮して 、

やっとさ ここまでに 、

ムキ実 4割 割れた実 5割8分 剥けてない実(玄蕎麦) 2分 ってところか 。

グルグル 〜 グルグル 〜

回ってる石臼をいつまでも眺めてしまうオイラ、

そう、 誰か言ってたっけ、 「 バカは速いものと回るものが大好き 」 だと 。

2021年02月03日

御影石で作ってみた その2

石臼を上手に作れる石工職人ヤマグチです !

( 自惚れ野郎ヤマグチです )

前回の話はこちら 御影石で作ってみた

年をまたぎ、

石臼の機械を作ってくださった方に、角フランジの形状と、下臼に入る樹脂製の軸受けを小さく加工し直してもらい、

これで石臼と機械のマッチングは何も言うことないぐらいに グレートマッチング したので、

再度すり合わせを施し、

擦り合わさった部分をタタキ(手斧)で叩き、

それから、それはもう今までにないぐらいに溝の深さを整え、 (長い副溝は深く、短い副溝は浅く)

さて、試挽き!

石臼がゴロゴロ泣いてる、 どういう状態で泣くのか解っていないが、良い状態ではないことは確か、

オイラ、お粉屋さんでもお蕎麦屋さんでもなく、石臼を上手に作るだけの 自惚れ野郎ヤマグチなので、

粉のことをなにか言える立場ではないが、 粉の状態を言葉で表わすことって難しいのだが、

微粉の中に角が立ってる粒子が混ざってるような、 感じで 。

それは安山岩じゃなくて御影石だからなのか??

う〜ん 、 とにかく石臼って解らないことだらけだわ 。

さてと、

その試挽きをした粉をお蕎麦やさんに見てもらうと、「 いいんじゃない 。 」 とのことで、

石臼と機械がお蕎麦やさんに嫁ぐことに。

嫁いで一週間、

お蕎麦屋さんから 「試食に来てください!」 お誘いいただきまして、

美味しい〜 ♪

臼はといえば 、

おぉ〜 ゴロゴロ泣かず、脈流もなく、粉も臼から満遍なく均等に落ちて、 『 これぞ石臼のお手本 』 と言える程、自画自賛、 いい感じに挽けてる ♡

お粉を触ってみると、試挽きの時の角のある感じは無くなった (ように感じる)

お蕎麦やさん曰く、 「 石に熱が持つ 」 とのことだが、その辺りはまた追々検証したいと思う。

そう、 この御影石の石臼を作成しつつ、安山岩( 戸隠のサイマタ石 ) も加工してて、

現在こんなお姿、

そのうちにお蕎麦屋さんと共に、御影石と安山岩とでお粉の違いを検証したいと思ってて、

今のオイラはお粉屋さんの世界に足を踏み入れてしまう ギリギリ な状態 。

きっと、

来年には畑で蕎麦を栽培し、

再来年には蕎麦を打って、

3年後には山口石材店において、お蕎麦屋がオープンするかも。

蕎麦職人ヤマグチ かぁ、、 うん、 絶対ありえないわ 。

そう、お蕎麦屋さんに貸し出していた 『 石臼製粉機 ヤマグチ1号 』 が、約1年半ぶりに帰って来た 。

山口石材店 製粉事業部では、ソバの少量製粉承ります。

( 遊びなのであくまでも少量で! )

2020年12月31日

御影石で作ってみた

御影石(花崗岩)で臼を作成してて、

そう、

駅前のお蕎麦やさんから「石臼について勉強させてくれ 、」って依頼を受け、

ヤマグチ石材店 製粉事業部のたった一台しかない、石臼製粉機を貸し出したのが一年以上前。

そして数ヶ月前、お蕎麦屋さんの知人の方でステンレス金物を加工している方が、趣味で製粉機の機械を作成してくれるって事になり、

オイラはその機械に合う臼を作成することになった次第。

いゃぁ〜 石に粘りがなくて、 なんだか、 作りづらい 。

( 記憶は確かじゃないが、御影石でお茶の臼を作ったことがあるが、蕎麦用は初めて かも )

オラ、粉屋でも蕎麦屋でもないからなんとも言えないが、

加工した感じ、勝手な想像だけで言うが、 石臼は御影石よか安山岩の方がよろしい 、、?

目立てが終わり、機械に乗っけて臼の擦り合わせをしてみたが、

臼と機械のマッチングが良くなくて、年を越しての作業となってしまいチョイと残念 。

2020年11月15日

お茶を、、

あ! なんか書かなきゃ 。

最近、何したっけ??

そう、 お茶を挽いた 。

デジタル大辞泉 によると、

御茶挽 読み方:おちゃをひく

芸者・遊女などが客がなく暇でいる。 《芸者・遊女が、客のないときに茶臼(ちゃうす)で葉茶をひく仕事をさせられたところから》

今年は困ったことに、 山口石材店は 『 お茶挽き 』 状態だわぁ 。

って、 そっちの お茶挽き じゃなくて、

こっちです。

2020年08月15日

『 神の粉 』

『 神の粉 』 決してヤバイお粉ではありません。

え〜っと 、

石臼の勉強をさせてください っていうお蕎麦やさんに石臼を貸して半年、

「 おぉ〜 こんなに細かいお粉を触るのは初めて、『 魔法のお粉だ!!』 」 お蕎麦やさんにオイラの石臼を褒めてもらったのは半年前、

ここにきて、粉が粗くなって脈流が起きる って連絡をもらっていたが、お盆前は何かとあり、、、

先日、お蕎麦やさんに行って臼を上げてみると、 うん、原料が焼けて臼の先端部にこびりついてる、

(夏で気温と湿度が高いとなりやすい)

そこで臼の先端部分と、知識として知ってる脈流の原因となる部分をタタキで目を整えたところ、

それはもう、魔法の粉以上 『 神の粉 』 が出る との連絡があり、

いゃぁ〜 ちょっとしたことでこんなにもコンディションが違うって、ホント石臼ってオイラに似てムズカシイ奴だわ。

( そう、こんだけコンディションが良いって、逆に短命な臼に違いない )

美味しいお蕎麦、ごちそうさまでした 。

2019年06月16日

臼間調製機能付手挽石臼 の話

ムズカシイ石臼を引き受けた話でも。

数ヶ月前、石臼で炒った大豆を二つ割り〜四つ割りにしたいという話をいただき、

なんでもその昔々に石臼挽きでそのような二つ割り〜四つ割りにしていたんだそうで、

その石臼をメンテナンスするか、ダメなら新しい臼を作成してもらいたいとのことなのだが、

持参いただいた昔々使っていたという石臼は、3〜4mmの小石混じりの堆積岩で、上臼はかなり薄くて軽くできていて、目立てのパターンも特殊なもので、

う〜ん、、、困った、

この臼は明らかにメンテナンスが必要だが、メンテナンスし直したとしても大豆を二つ割り〜四つ割りにできるかどうか、、、

そもそも石臼は粉を挽くものであって、大豆を割るとなると、 そてって石臼じゃなくて、ミルとかなんか違う機械で割った方がいいんじゃないかな??

そんなことを思いつつ、

そうだ! 上臼を浮かせればいいじゃん!!

そこで、以前リノベーションした石臼 ↑ の 心棒の穴にボルトやワッシャを入れて、上臼を浮かせて試し挽きしてみると、

うん、二つ割り〜四つ割りよりかは細かくなってしまうが、 まぁ、こんな方向性でいいんじゃないかってことになり、臼間を調整できる(上臼を浮かせる)臼を作成することに。

石臼のリノベーションの話

オイラは石臼を作る人で、あまり販売には力を入れてないので在庫として置いていなくて、

いくら暇なオイラでも作成するには1ヶ月は時間が必要で、チョイと忙しい今の時期だとそれ以上必要、

そのお客さんは、そんなにも待てないとのことで、試挽きで使ったこの臼を改造することに。

さて、「上臼を浮かす」 言葉で言えば簡単だが、どうしたものか、、、

そこで、製粉機械のプロフェッショナルの先生に相談したところ、とてもいい案をご教授いただき、

作成開始!

下臼に ↑ こんな感じに穴あけをして、真鍮製の軸受を、

接着して、

上臼にも軸受をハメて、

心棒(シャフト)に セットカラーを取り付けて、

そう、このセットカラーを上下することで、臼の隙間の間隔が変わるのだ。

完成したので試挽きでも、

これでいいのかな??

お客さんに引渡しをして1ヶ月ほど経つが、なんの連絡がないので、この 『 臼間調製機能付手挽石臼 』 煎り大豆の二つ割り〜四つ割りは成功したようだ。

2019年03月11日

石臼の目立ての話でも(博物館2号機)その3

冬の寒い間に遊ばなかったので、今になって急ピッチで遊んでいるのだが。

いろいろ手をつけすぎてて( 遊びも、仕事も、その他にも ) 何から手を付けたらいいのか悩むが、

依頼を受けているものから先に片付けていかないと。

急ピッチで遊ぶって、遊びではなくもはや気持ちは仕事。

目立て作業をして、

そして魔法のお粉で擦り合わせをして、( 写真なんか撮ってる暇がなかった )

さて、試し引き、

100円ショップで煎り大豆さんを買って、臼をグルグルするも、

ダメだ、、、 臼の中に抱えたまま出てこない、、

そこで、魔法のお粉で、擦り合わせ部分を広げ、目の形状を整え、

再度試し挽き、 まだダメだわ、、、

う〜ん、 石臼、ムズカシイです 。

再度擦り合わせをして、目立て直して、

再々度試し挽き、

三代目の掃除機、 いいお粉 ( きな粉が )が出るようになった、

やっとこさ完成!!

明日博物館に持っていこうと思ったが、確か月曜休館日だったかな?

お次はこちら、

息子の通う小学校に、卒業記念に石臼を寄贈しようと思ってて、

気なしでいたら、あと数日で卒業式だとのことで、こちらも同時進行で、大至急 。

加工の詳細は、面倒だったので、、、

この子は擦り合わせを十分取ったので、試し引きは一発OK 。

素敵に出来たので、あげるのがもったいなく思ってきたが、 明日学校に持っていこうと思う。

2019年02月28日

石臼の目立ての話でも(博物館2号機)その2

最近全然遊べてなくて、ネタに困ってます。

今日で2月も終わりかぁ〜 なんか書かなきゃ。

昨年の11月だったか? 博物館から預かってきた石臼の話でも

自動研磨機にて、上臼の天場と、下臼の下場をある程度平らに研磨、

平らに研磨した訳は、基準となる場が出来ていないと話にならないので。

その後の工程写真は撮ったはずだが、なぜか無いので、加工手順を簡単に説明しよう!

臼の鉄製の中心軸が約φ30mmなのに、上臼の軸受けが45mmとガバガバに磨耗していて、

なので軸受を作り直すってことで、穴あけ機でφ50×60mmの穴あけを上臼下臼の中心に開けて、

適当な石を空いた穴に埋めて、 < わかりやすい説明はここまで >

< ここからは写真があります > 穴あけ機で新たな軸受の穴を開けて、

含みの加工を施し、 < 企業秘密なので、またまた写真はない >

はい、こんな感じ、今日のところは。

そう、これと同時進行で、

良い人アピールしたいが為に、石臼を新規で作ってる。

そうそう、( 今日も書いたのだが )

今まで穴の寸法の直径を、50φmmと書いていたが、今日、オイラのお師匠さんから、φ50mmと表記するもんだと教わったので、

今日の日記にφ50mmと書いてみた 。

つづく 。

2018年12月24日

石臼のリノベーション

↑

先日博物館から連れてきた子 だが、 時にかまう気になれず、、、

この子ではないのだが、数年前の長野県神城断層地震で、庭灯篭が倒れたから直してくれって依頼のあったお宅の庭にあった、古い石臼を頂いたことがあって、

それを時間のある時に少しづつリノベーションしてて、 ( なんとなく作業してたので、工程写真がない )

そう、この子を博物館の代替にと思い、先日、最後の作業の目立をし、完成 !

させたのだが、、、 実際にきな粉を挽いたところ まったく挽けないダメな子で、

< ↑ ダメな子 >

なんでダメかといえば、横着をして見立て作業を、ダイヤモンドカッターで切り込みを入れただけだったので、、、

なので今日、副溝を、

こんな感じに加工 。

そして試挽き、

うん、いい感じ挽ける!! ( スーパーで売ってる煎り大豆、だいぶ前に買った賞味期限の切れたものを挽いた )

これは善光寺の敷石にも使われている、 『 ゴウロ石 』 っていう安山岩 、

いゃぁ〜 シブくて カッコイイ〜 例えるなら、下町ロケット 財前部長の吉川晃司

キャ〜 晃司♡ キスに撃たれて眠りたいぜ oh yeah ! ♪

そうそう、リノベーションは新規で作るのと手間は変わらない、 オイラ、何やってるんだろう、お金にならないのに、、、

さて、代替として持って行かなきゃ。